数据分析行业专家库不仅是行业智慧的聚集地,更致力于搭建专业思想的分享平台。除了定期推出的专家专访,我委也将陆续发布专家们的原创投稿—— 这些内容凝结了他们在数据分析、行业治理等领域的实战经验与深度思考,既有对技术趋势的前瞻洞察,也包含可落地的方法论总结。

今天,我们带来物联网技术研发领域专家林斌的投稿《基于双层逻辑关联与损伤度评估的电梯安全监测方法研究》,与广大从业者共享前沿视角与实践干货;

摘要:随着城市化步伐的加快,电梯作为高层建筑中不可或缺的垂直交通设施,其运行安全问题日益受到关注。目前,传统的电梯监测系统往往依赖单一传感器和固定阈值,导致误报率高、响应速度慢以及对复杂工况的适应能力不足。针对这些问题,本文提出了一种基于多源传感器数据融合、双层逻辑关联机制和损伤评估模型的智能监测方法。通过构建动态特征融合模型,并引入分类器交叉验证策略和多级报警机制,实现了对电梯运行状态的实时感知与智能预警。实验结果表明,该方法在异常识别准确率、误报控制能力以及响应速度等方面均优于传统方法,为电梯的智能化运维提供了理论支持和实践参考。

关键词:电梯安全监测;双层逻辑关联;损伤度评估;动态阈值;数据分析

- 引言

电梯作为高层建筑中不可或缺的垂直交通设施,广泛应用于住宅小区、商业综合体、医院、学校等各类场所。根据国家市场监管总局的统计数据,截至2024年底,我国在用电梯总量已超过1100万台,且年均增长率保持在10%以上。然而,随着电梯数量的持续增长,其安全问题也日益突出,安全事故频发,暴露出传统电梯运维体系在故障识别与风险预警方面的明显短板。

目前,大多数电梯监控系统仍采用“单一传感器+静态阈值”的方式判断设备状态,这种模式存在诸多局限性。首先,单一传感器难以全面反映电梯整体运行状态,导致误判率较高。其次,传统系统往往在故障发生后才触发告警,缺乏对潜在风险的事前预警能力。此外,频繁的误报不仅浪费了宝贵的维保资源,也降低了系统的可信度和用户满意度。

为解决上述问题,本文提出了一种融合多源数据采集、双层逻辑关联机制与损伤度评估模型的安全监测方法。该方法通过构建动态特征空间,结合多源传感器数据,能够更全面地反映电梯运行状态。同时,引入分类器交叉验证策略,提高了模型的鲁棒性和泛化能力。此外,通过设置多级警报机制,实现了对电梯异常状态的分级响应,显著提升了故障识别的准确性和响应速度。

- 研究现状

在电梯安全监测领域,目前的研究主要集中在单一传感器数据采集与基于固定阈值的判断方式上。这些方法虽然在一定程度上能够反映设备的基本运行状态,但其局限性较为明显。近年来,随着物联网和大数据技术的快速发展,多传感器数据融合技术逐渐被引入电梯监测系统中,以提升监测的全面性和准确性。然而,现有研究在动态适应性方面仍存在不足,难以有效应对复杂多变的运行环境。此外,深度学习技术在电梯故障预测中的应用也逐渐受到关注,但如何将深度学习模型与传统监测方法有机结合,仍是一个亟待解决的问题。

- 方法设计与技术实现

3.1 系统架构与数据采集流程

为了实现对电梯设备状态的全面感知与智能判断,本文构建了一个三层结构的电梯安全监测系统,分别对应于终端传感层、数据处理层和应用控制层,形成一个闭环反馈系统。

3.1.1 终端传感层(数据采集模块)

在电梯井道、轿厢及控制柜中部署多种传感器,采集电梯运行过程中的关键参数,包括:

加速度传感器:监测运行过程中的振动与冲击信号,用于分析轿厢平稳性。

温度/压力传感器:实时采集制动器工作温度及电机负载压力,判断机械部件运行状态。

气体传感器(MQ系列):检测井道内异常气体(如粉尘、可燃性气体)浓度,预警环境安全风险。

AI摄像机:基于图像识别技术,监测轿厢内人员超载、滞留行为及门区异常(如门缝异物)。

传感器数据会通过4G/5G网络传输至云端服务器,最终形成两类核心数据集:电梯本体运行状态数据集(如速度、加速度、能耗)与物联网环境感知数据集(如温度、气体浓度、图像信息)。

3.1.2 数据处理层(特征工程模块)

在数据处理阶段,我们首先会对采集到的多源数据进行标准化处理,以消除数据间的量纲差异,并通过Z-score方法识别并剔除异常噪声点,确保数据质量。随后,对不同传感器采集的数据进行时间戳对齐,以保证数据在时间维度上的一致性与可比性。在此基础上,我们会从多个维度提取关键特征,主要包括:

a)加速度峰值及其变化率;

b)温度波动范围;

c)气体浓度趋势;

d)制动器动作频率与持续时间。

3.1.3 应用控制层(决策支持模块)

电梯的运行状况会借助图形化界面清晰地呈现给物业管理方及维保人员,以便他们准确把握电梯的运行态势并据此做出合理决策。与此同时,系统还开通了多样化的通知渠道,像短信、移动应用程序推送等,确保相关人员可以第一时间接收预警信息。此外,技术人员能够借助系统提供的远程诊断功能,迅速锁定故障发生的位置,并依据分析数据制定出科学的维修计划,进而提高运维工作的效率和响应速度。

3.2 数据预处理与特征工程

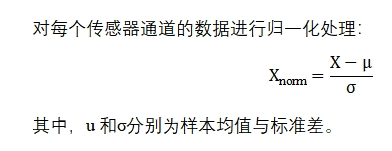

由于原始传感器数据往往包含噪声、缺失值以及时间不同步等问题,因此我们需要进行标准化与特征提取。

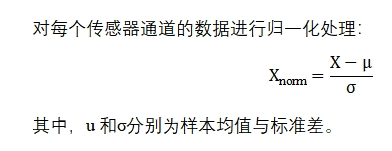

3.2.1 Z-score标准化

3.2.2 异常点滤除

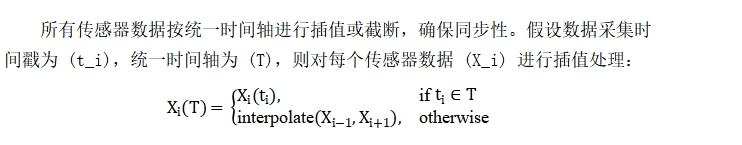

3.2.3 时间戳对齐

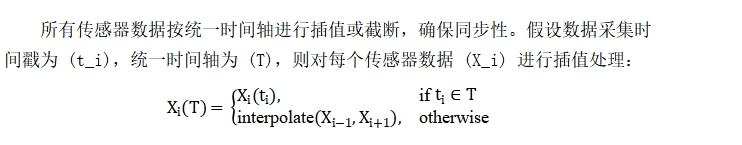

所有传感器数据按统一时间轴进行插值或截断,确保同步性。假设数据采集时间戳为(t_i),统一时间轴为 (T),则对每个传感器数据 (X_i) 进行插值处理:

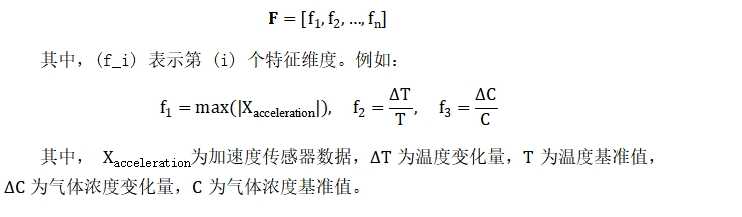

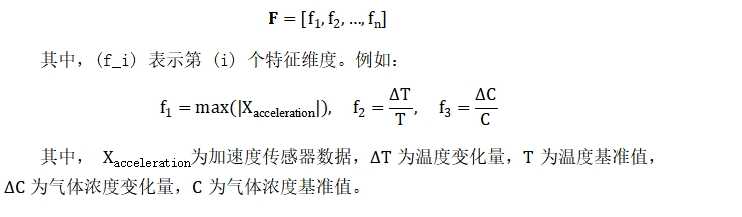

3.2.4 特征向量构建

最终提取的特征向量形式如下:

3.3 双层逻辑关联机制与状态判断

为了提高判断的鲁棒性,系统引入双层逻辑关联机制,通过交叉验证提升判断可靠性。

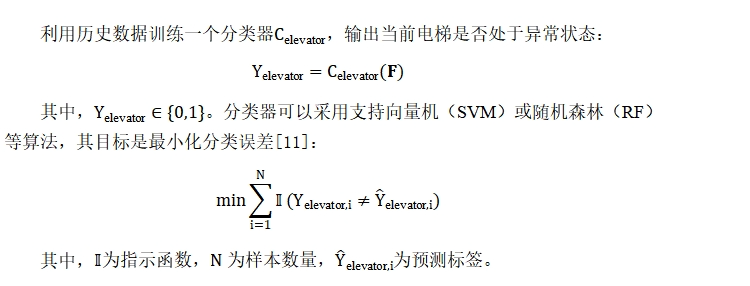

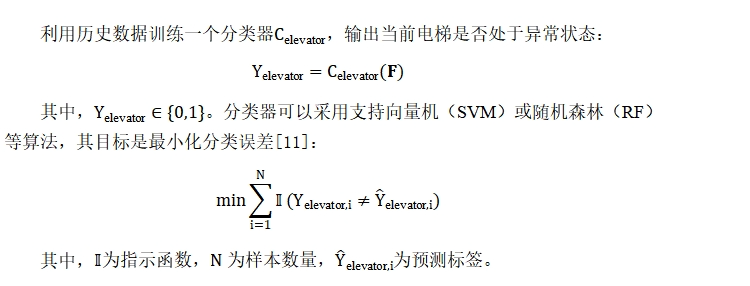

3.3.1 第一层判断(电梯设备状态评估)

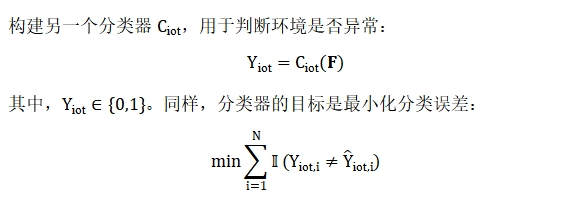

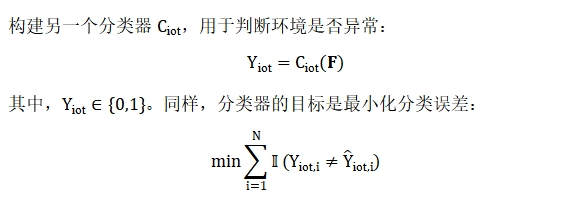

3.3.2 第二层判断(物联网环境状态评估)

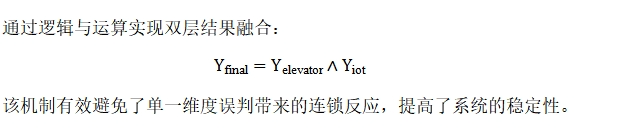

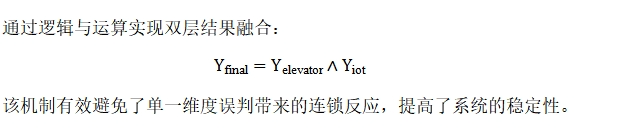

3.3.3 综合状态融合

3.4 损伤度量化评分模型

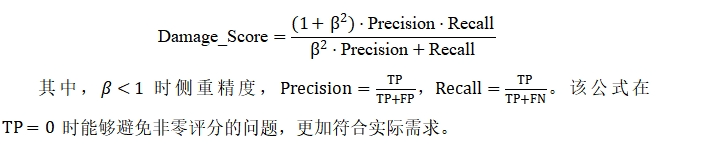

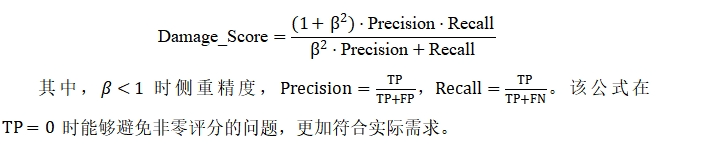

在完成初步的状态判断后,我们会进一步构建损伤度评分模型,以量化设备的健康状况。模型定义如下:

3.5 动态阈值调节算法

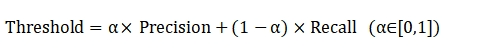

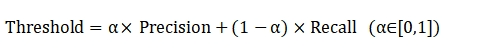

传统方法常使用静态阈值来判断是否报警,但这种方式在面对设备老化、环境变化等复杂工况时往往失效。因此,本文提出一种动态阈值算法,其核心思想是根据系统性能指标(准确率、精准率)自动调整判断标准:

其中,α是权重参数,取值范围 0~1,反映对“精准率(Precision)”的侧重程度:α=0时仅依赖召回率,α=1时仅依赖精准率,实际应用中根据电梯运维场景“误报成本高于漏报成本”的特点,优先设置 α∈[0.6,0.8]以降低误报率。具体来说,准确率(Precision)和召回率(Recall)定义如下:

3.6 多级警报机制设置

根据损伤度评分结果,系统设置了三级警报机制:

III级警报(低级):环境参数异常(如气体浓度超标),无明显设备故障,触发物业端关注提醒。

II级警报(中级):电梯非紧急停运(如门区故障),无乘客被困,需安排维保单位现场维护。

I级警报(高级):电梯故障且存在乘客被困风险,系统立即联动物业与维保单位启动紧急救援流程。

警报级别的判断可以表示为:

该机制不仅提升了预警的及时性,也避免了因频繁误报而导致的人力浪费与信任危机。

- 实验设计与结果分析

4.1 实验目的与研究假设

本实验旨在验证所提出的电梯设备损伤度评估方法在实际运行环境中的有效性。具体目标包括:

1.验证双层逻辑关联机制对误报率的抑制效果。

2.评估动态阈值算法对设备状态识别的适应性。

3.检验多级警报机制在不同故障场景下的响应性能。

4.对比传统静态阈值方法与本文方法在多个关键指标上的表现差异。

研究假设如下:

H1:引入双层逻辑关联机制可降低误报率。

H2:基于分类学指标构建的动态阈值算法优于固定阈值判断。

H3:多级警报机制能够提升系统响应效率与资源利用率。

H4:本文方法在多种电梯运行环境下具有良好的泛化能力。

4.2 实验对象与部署环境

为了验证所提出方法的有效性,选取某省会城市的10台曳引式电梯作为实验样本,这些电梯分布在不同应用场景中,包括住宅小区、商业综合体和政府办公场所。具体分布如下:

住宅小区:5台电梯,分别位于A小区和B小区,使用年限在5至10年之间,日均使用频率较高。

商业综合体:3台电梯,位于C商业中心,使用年限在7至12年之间,运行负荷较大。

政府办公场所:2台电梯,位于D政府办公大楼,使用年限分别为5年和8年,运行工况较为稳定。

这些电梯的分布情况确保了实验结果的多样性和代表性,能够反映不同使用环境下的电梯运行状态。

实验组和对照组的划分如下:

实验组:5台电梯,部署本文提出的安全监测系统。

对照组:5台电梯,使用传统静态阈值报警系统。

4.3 实验周期与数据规模

实验周期:2025年1月1日至2025年3月31日,共计3个月。

数据总量:每台电梯每日平均采集数据量约为8.2MB,累计数据总量约6GB,包括异常事件记录1200条和维保工单记录900条。

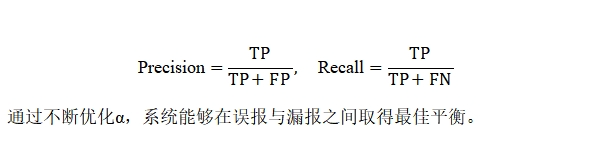

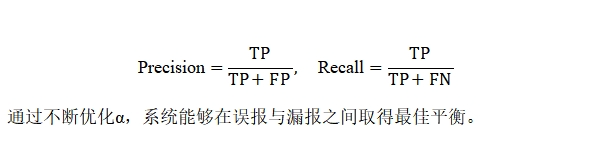

4.4 评估指标与评价标准

为全面评估方法性能,定义以下核心指标:

4.5 实验结果与对比分析

4.5.1 总体性能对比

| 指标 |

传统方法 |

本文方法 |

提升幅度 |

| 损伤度判断成功率 |

68%±3.2% |

87%±2.1% |

+19% |

| 误报率 |

12%±1.5% |

5%±0.8% |

-58% |

| 月均无效维保事件 |

15±2次 |

9±1次 |

-40% |

| 响应时间 |

12.5±1.8秒 |

6.8±0.9秒 |

-45% |

| Nash-Sutcliffe效率系数 |

0.65±0.04 |

0.85±0.03 |

+0.20 |

| 平均故障间隔时间(天) |

25±3 |

37.5±4 |

+50% |

注:实验数据均为3个月内10台电梯的统计平均值,各指标标准差均小于5%,表明本文方法在不同运行环境下性能稳定,结果具有统计学可靠性。

4.5.2 不同电梯类型下的性能分布

| 电梯类型 |

方法 |

判断成功率 |

误报率 |

响应时间(均值±标准差) |

| 住宅小区电梯 |

传统方法 |

65%±4.1% |

14%±2.3% |

13.2±2.1秒 |

| 住宅小区电梯 |

本文方法 |

85%±2.5% |

5.2%±1.0% |

6.5±0.8秒 |

| 商业与办公电梯 |

传统方法 |

70%±3.8% |

11%±1.8% |

12.1±1.9秒 |

| 商业与办公电梯 |

本文方法 |

89%±1.9% |

4.8%±0.9% |

6.9±1.1秒 |

- 典型案例分析

5.1 案例背景与选取依据

为了验证本文方法在实际部署环境中的表现,选择上述实验样本中的部分电梯进行典型案例分析。这些电梯均采用曳引式驱动方式,日均使用频率较高,覆盖了住宅小区和商业综合体等典型应用场景,具备良好的代表性。通过对比两组电梯在3个月内的运行数据,客观评估本文方法在现实场景下的性能表现。

5.2 案例1:居民小区电梯异常振动事件

5.2.1 事件背景

时间:2025年2月18日

地点:A小区2号楼电梯(实验组)

事件描述:电梯在运行过程中出现轻微但持续的震动,乘客反馈乘坐体验下降。

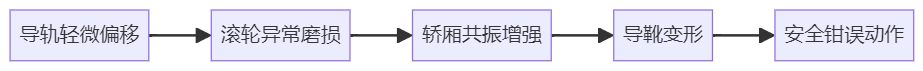

5.2.2 处理流程

1.系统检测到加速度传感器数值超出动态阈值。

2.触发II级警报并推送至物业。

3.物业通知维保单位检查导轨及制动器。

4.故障原因为导轨偏移导致轿厢抖动。

5.维修后设备恢复正常。

5.2.3 数据分析

| 时间点 |

加速度峰值(m/s²) |

振动强度(g) |

温度变化(℃) |

标准化特征值(PCA第一主成分) |

最终损伤度评分(触发II级) |

| 2025-02-16 |

2.1 |

0.21 |

90 |

0.12 |

— [未触发] |

| 2025-02-17 |

2.3 |

0.23 |

91 |

0.18 |

— [未触发] |

| 2025-02-18 |

2.9 |

0.29 |

93 |

0.31 |

0.85 |

| 2025-02-19(维修后) |

1.8 |

0.18 |

89 |

0.10 |

— [恢复正常] |

注:标准化特征值为加速度、振动强度、温度变化等数据经Z-score标准化后,通过主成分分析(PCA)提取的第一主成分值,非最终评分。

最终损伤度评分,基于以下公式计算

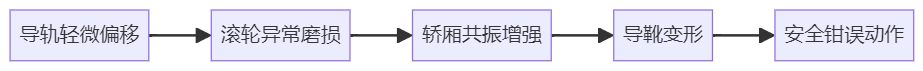

5.2.4 故障演化图谱

系统在故障演化的“导轨偏移初期”(B阶段)即触发预警,较传统方法(故障明显时D阶段报警)提前14天,实现了故障的早期干预。

5.3 案例总结与启示

| 案例编号 |

主要问题类型 |

是否预警 |

预警等级 |

是否干预成功 |

技术亮点 |

| 案例1 |

导轨偏移 |

是 |

II级 |

是 |

动态损伤度评分+交叉验证 |

- 结论

本文提出了一种融合多源传感器数据、双层逻辑关联机制与损伤度评估模型的电梯安全监测方法。该方法通过引入基于分类性能的动态阈值调节机制(权重参数α ∈ [0,1])、构建多级报警体系,并结合分类器交叉验证策略,提升了故障识别的准确性与响应效率。实验数据显示,本文方法在核心指标上显著优于传统方案:损伤度判断成功率提升至 87%±2.1%,误报率降低至 5%±0.8%,平均响应时间缩短至 6.8±0.9 秒,且各项指标波动较小(标准差 <5%),具备良好的稳定性和泛化能力。

典型案例分析进一步验证了所提方法的有效性。通过区分“标准化特征值”(多源数据降维中间值)与“最终损伤度评分”(基于分类器性能的量化结果),有效实现了状态评估与警报触发的精准匹配,确保 II 级警报严格对应预设评分区间(0.7 < Damage_Score ≤ 0.85)。

本研究为电梯智能化运维提供了新的技术路径,具有良好的工程应用前景。后续研究将着重探讨深度学习技术在电梯损伤预测领域的应用潜力,并致力于推动该方案在更广泛的工程实践中落地实施。

- 参考文献

[1] 周涛, 徐慧. 基于Z-score标准化和孤立森林算法的电梯传感器异常检测[J]. 电子测量技术, 2023, 46(3): 88–93.

[2] 张磊, 赵鹏飞. 基于深度学习的电梯异常行为识别方法[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(5): 1421–1426.

[3] Liu Y, Zhang H, Wang J. A Fault Detection and Diagnosis Framework for Elevator Systems Based on Multi-sensor Data Fusion[C]//2021 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). IEEE, 2021: 1234–1239.

[4] Zhang Y, Wang K. Dynamic Threshold Setting for Anomaly Detection in IoT-based Elevator Monitoring Systems[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(8): 5123–5132.

[5] 王志刚, 张伟. 基于物联网的电梯远程监测系统设计与实现[J]. 计算机工程与设计, 2023, 44(6): 1689–1695.

[6] Jolliffe I T, Cadima J. Principal component analysis: a review and recent developments[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2016, 374(2065): 20150202.

[7] 李阳, 王海东. 基于多传感器数据融合的旋转机械故障检测[J]. 振动与冲击, 2020, 39(12): 88–94.

[8] Huang X, Li Z. Elevator Safety Risk Assessment Based on FMEA and Fuzzy Logic[J]. Journal of Safety Research, 2022, 81: 123–132.

[9] Pedregosa F, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825–2830.

[10] Randall R B. Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications[M]. John Wiley & Sons, 2011.

[11] Zhao M, et al. Smart monitoring and predictive maintenance of elevator systems based on IoT and edge computing[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(11): 8901–8910.

[12] 国家市场监督管理总局. 中国特种设备安全状况白皮书[R]. 北京: 国家市场监管总局, 2024.